第775号 2025(R7) .11発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和7年11月

本号の内容

§圃場一筆ごとの土壌特性が分かるAI-土壌図の開発とその利活用

農研機構農業環境研究部門

土壌環境管理研究領域

高田 裕介

§「苗箱まかせ」に関わる研究を振り返って(3)

-稲麦二毛作地帯における水稲育苗箱全量

基肥専用肥料「苗箱まかせ」による本田栽培-

宇都宮大学農学部附属農場

高橋 行継

圃場一筆ごとの土壌特性が分かる

AI-土壌図の開発とその利活用

農研機構農業環境研究部門

土壌環境管理研究領域

高田 裕介

1.はじめに

農地の生産性は,土壌の性質によるところが大きく,過湿や旱害の生じ易さ,肥持ちの良し悪しなどは土壌の特性によって大きく左右される。そのため土壌の性質を理解しておくことは効果的な土地利用,とくに土づくりや肥培管理を進めていくためにも大変重要なことである。

土壌の性質は,その土壌ができる基となった材料(母材)や,地形,気候,生物性等の土壌生成因子と呼ばれる立地環境に影響を受ける。例えば,活火山が多く位置する北海道,東北地方,関東地方,九州地方南部などでは,火山灰を母材とした黒ボク土と呼ばれる土壌が広く分布している。この黒ボク土は一般的に物理性に優れ,石礫をあまり含まず,透水性も良好なため,畑作物を育てることに適している。しかし,黒ボク土は土壌中にリン酸を強く固定する特性(リン酸吸収係数1,500以上)をもつため,作物栽培指針などではリン酸の施用量が他の土壌よりも高く設定されていることが多い。他方,水田地帯においては,河川の氾濫堆積物が厚く堆積し,低地土とよばれる一般的に自然肥沃度の高い土壌が分布している。土壌分類学上,低地土は排水性等の水分環境によって分類されており,谷底平野や後背湿地に位置する半湿田から湿田には灰色低地土やグライ低地土という土壌が分布し,畑作物を作付けする場合には排水改良が必要となる。他方,沖積平野でも自然堤防等のように周囲に比べて標高が高い場所に位置する乾田や畑地には,褐色低地土や低地水田土が分布している。褐色低地土や低地水田土は排水対策の重要性は低く,逆に干害対策が必要となるケースもある。このため,土壌の性質の違いを考慮した適切な土づくりを進めていくためには,土壌の種類ごとの分布状況が一目でわかる土壌図の活用が重要となる。農研機構では,2017年から

「日本土壌インベントリー」(https://soil-inventory.rad.naro.go.jp/)

においてデジタル農耕地土壌図を公開してきた。公開されている土壌図は縮尺5万分の1相当であり,その解像度は100m程度である(農研機構 2019)。

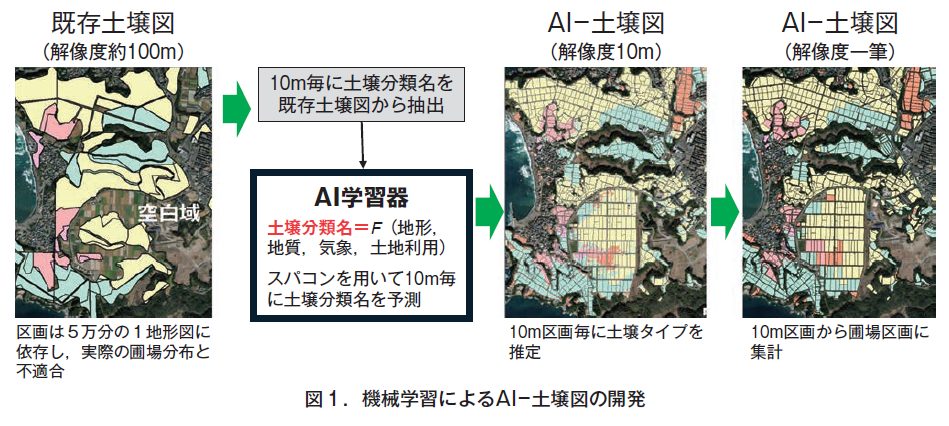

近年の肥料原料価格の高騰や営農規模拡大に伴い,圃場一筆ごとの特性に応じて肥料や有機質資材の肥効を可視化して,肥料資源を有効に活用しようという需要が増加している。圃場ごとの肥効を可視化するためには,圃場ごとの土壌特性を考慮することが必要である。しかし,前述したデジタル農耕地土壌図の解像度は粗く,また,全農地を網羅したものでもなかった。そのため圃場一筆毎の土壌特性を調べることができる新たなデジタル土壌図の開発が望まれた。そのため本研究では,機械学習を用いた既存のデジタル農耕地土壌図の高精細度化(AI-土壌図開発)に取り組むとともに,AI-土壌図を活用した圃場ごとの肥効可視化技術の開発および実証試験を行った。

2.AI-土壌図開発

先ず,農研機構が公開しているデジタル農耕地土壌図(既存土壌図;解像度100m相当)を10m格子で区切り,各格子点の土壌分類名を正解データとして,各格子点における土壌生成因子(地質,地形,気象,土地利用)を学習用データとしたデータセット(データセット総数:約2億9千万)を作成した。なお,地質情報は産総研地質調査総合センターのシームレス地質図V2,地形情報は国土地理院の基盤地図情報(デジタル標高モデル;解像度10m)から作成した傾斜度などの13の地形指標値,気象情報は国土交通省の国土数値情報(平年値メッシュデータ),土地利用情報は農林水産省の筆ポリゴンをそれぞれ使用した。作成したデータセットについて,農研機構のスパコン「紫峰」を用いて都道府県ごとにランダムフォレスト法によるAI学習器の構築を行った。構築した学習器を使用し,気象,地形,母材(地質),土地利用データに基づいて,土壌種類を10m格子点ごとに推定して解像度10mのデジタル土壌図を作成した。更に,作成した解像度10mのデジタル土壌図について,圃場一筆毎に優占する土壌種名(土壌統群,土壌亜群,土壌群名)を紐づけ,圃場一筆ごとの土壌特性が示されたAI-土壌図を開発した。

3.AI-土壌図の配信(WAGRI-API)

開発したAI-土壌図は,2023年4月から農業データ連携基盤WAGRIよりAI-土壌図情報付与済筆ポリゴン取得API(APIはアプリケーション・プログラミング・インターフェースの略)としてデータ配信されている。このAPIはWAGRI会員企業向けに開発されたものであり,WAGRI会員企業が上市している営農支援ソフト上から緯度経度などの位置情報を入力すると,AI-土壌図から土壌の分類名を調べることができる仕組みである。

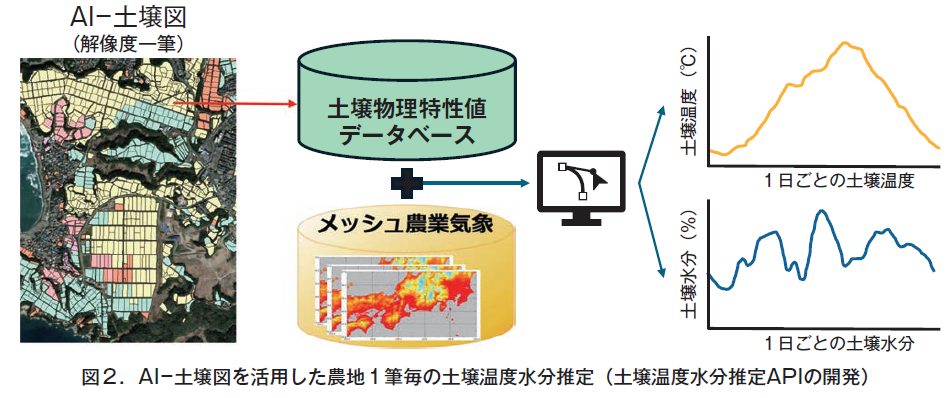

4.一筆毎に土壌温度・水分を見える化

地温効果や乾土効果(どちらも土壌有機物の分解量増加を示す)といった言葉で良く表現されるとおり,土壌温度および土壌水分(土壌温度・水分)は土壌中で進行する様々な物理的,化学的,生物的変化に強く影響を与え,窒素等の養分の挙動をコントロールする。言い換えると,田畑に施用する有機質資材や化学肥料の効き目を適切にコントロールするためには,土壌温度・水分の推移を正確に把握する必要がある。しかも,温暖化の影響で近年は土壌温度が高く推移することが多くなり,被覆肥料や有機質資材等の養分溶出にも影響を及ぼしている。そのため,圃場一筆ごとにリアルタイムで土壌温度・水分を把握し,養分コントロールを適切に行うことができるように,AI-土壌図を利用して,1日毎の土壌温度・水分の推定値を計算して出力できる土壌温度水分推定APIを開発し,WAGRI上で公開した。

日々の土壌温度・水分推定には土壌の物理性データ(透水性や水分保持等)と気象データ(気温,日射量,降水量等)が必要である。農研機構は土壌の種類ごとに土壌物理性データを整理しており,「日本土壌インベントリー」で公開している。本APIでは,選択圃場の土壌の種類を特定するためAI-土壌図を使用して,選択圃場の緯度経度情報を基に土壌の種類を特定する。選択圃場の緯度経度情報は1kmメッシュ農業気象データシステムから気象データを取得する際にも使用する。本APIは土壌の種類名毎に紐づけられた土壌物理特性値と農業気象データを用いて地表面や土壌内の熱・水輸送を計算し,1日毎の土壌温度・水分を高精度に計算し,データ出力を行っている(図2)。

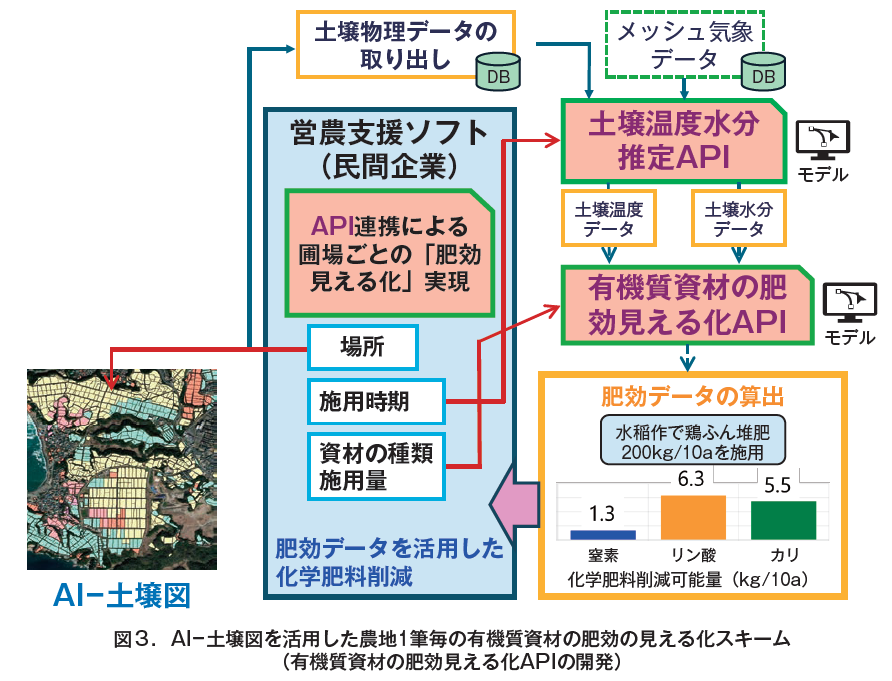

5.一筆毎に有機質資材の肥効を見える化

AI-土壌図と土壌温度水分推定APIを用いて,圃場に施用された有機質資材の主要な肥効(窒素,リン酸,カリウム)を圃場ごとに可視化する有機質資材の肥効見える化APIを開発し,WAGRI上で公開した。エンドユーザーが施用する資材について,その資材の施用日,収穫日,資材の施用量,資材の種類,土壌温度・水分(土壌温度水分推定APIから取得できる)を入力すると,本アプリ独自の数理モデルを使って,肥効量を予測,出力することができる。

本APIは水田版と畑版に分かれており,畑版のAPIで肥効を可視化できる有機質資材は

(1)牛ふん堆肥,

(2)豚ぷん堆肥,

(3)鶏ふん堆肥,

(4)植物油かす,

(5)米ぬか,

(6)骨粉,

(7)魚かす,

(8)イネ科(ライムギ,エンバク,セイヨウチャヒキ),

(9)イネ科(ソルガム,スーダングラス),

(10)アブラナ科(シロカラシ,キカラシ),

(11)マメ科(ヘアリーベッチ,クリムソンクローバー),

(12)マメ科(クロタラリア),

(13)キク科(ヒマワリ)

であり,(4)~(7)は市販資材,(8)~(13)は緑肥である。他方,水田版APIでは,(1)~(5)の有機質資材について肥効を可視化できる。本アプリで予測した肥効量を参考に,化学肥料を削減することが可能である(図3)。

6.有機質資材の肥効による化学肥料削減実証試験

本研究で開発した有機質資材の肥効見える化APIの有用性を検証するため,2023年度から全国17道県(北海道,青森県,岩手県,秋田県,茨城県,栃木県,群馬県,千葉県,神奈川県,新潟県,愛知県,滋賀県,兵庫県,山口県,長崎県,鹿児島県,沖縄県)の公設試験場と連携して,水稲および10の畑作物(キャベツ,レタス,タマネギ,ホウレンソウ,コマツナ,ニンジン,カンショ,スイートコーン,ブロッコリー,キク)と有機質資材の種類等を組み合わせた48事例において実証試験を行った。実証試験では,施用する有機質資材の窒素・リン酸・カリウムの肥効を可視化し,その肥効分を各公設試験場が独自に定める作目ごとの標準施肥量から差し引くことで,化学肥料の使用量を削減した処理区を設置した。48事例での化学肥料削減率は平均で48%(窒素25%,リン酸69%,カリウム54%)であった。作物収量について,標準施肥量区(化学肥料単用)と化学肥料削減区(有機質資材施用区)とを比較すると,標準施肥量区の収量を100とした場合,化学肥料削減区で収量は105となり,有機質資材の肥効を可視化することで作物収量を維持しつつ,化学肥料使用量を30%以上削減できることが実証された。

7.謝辞

本研究の一部は生研支援センター「オープンイノベーション研究・実用化推進事業」(JPJ011937)の支援を受けて行った。

苗箱まかせ」に関わる研究を振り返って(3)

-稲麦二毛作地帯における水稲育苗箱全量

基肥専用肥料「苗箱まかせ」による本田栽培-

宇都宮大学農学部附属農場

高橋 行継

1.はじめに

水稲育苗箱全量基肥(以下,箱全量)栽培は,本田生育に必要な肥料成分を育苗箱に播種時に全量投入し,本田施肥を省略する技術である。既報の通り,本技術では肥料にきわめて高い溶出精度が要求され,ジェイカムアグリ(株)から発売されている「苗箱まかせ」が唯一の専用肥料である。箱全量は東北地方が発祥の地であるが,群馬県のような稲麦二毛作体系が中心で,6月中下旬水稲移植の地域ではあまり普及していない。一連の研究では群馬県のような水稲晩植地帯で箱全量の導入によって省力化を図り,かつ基肥+追肥の標準施肥体系とほぼ同等の収量,品質を得ることを目標としてきた。前回はプール育苗方法に関する報告をした。今回は苗箱まかせを供試した本田栽培を実施して従来の基肥+追肥の標準栽培と比較し,生育や収量,品質等の特性について検討した結果を報告する。

2.試験方法

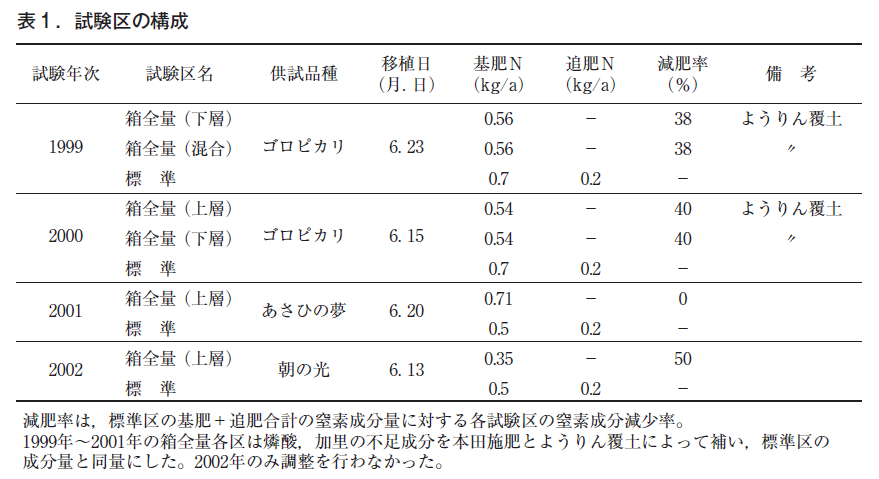

試験は1999~2002年の4か年,群馬県農業試験場東部支場(当時の名称)で実施した。試験区の構成を表1に示した。箱全量各区には「苗箱まかせNK301-100」(以下,単に苗箱まかせ)を供試した。本肥料の窒素-燐酸-加里の保証成分量(以下,3成分比)は30-0‒10%である。標準区は当地域で普及している基肥+追肥(概ね出穂20日前に1回施用)の体系とし,基肥は稲麦専用複合化成486(14-18-16%),追肥はNK化成(17-0-16%)を供試した。箱全量各区の育苗箱内の施用位置は箱底面から肥料,培土の順に配置した下層区とその反対の配置にした上層区の2種類とした。この他に培土と肥料を混合施用する混合区についても検討を行い,1999年は下層区と混合区,2000年は上層区と下層区を設けて比較検討を実施した。

施肥量は標準区の基肥と追肥の合計窒素量の35%減(北村・今井 1995,庄子 1999)として,10a当たりの使用箱数を30枚として計算した。なお,表1に示した施肥量,減肥率は移植作業後に残った苗マットの量と移植面積から推定した数値である。

本田移植後の生育調査を概ね移植後20日目と40日目(以下,それぞれ20日調査,40日調査)に1試験区2か所各10株,計20株について草丈,茎数と葉色を調査した。また,成熟期調査として傾穂期~乳熟期の9月中旬に稈長,穂長を生育調査と同じ調査個体で実施した。収穫作業は1試験区につき2か所(4条を10株)各40株,計80株を収穫して全ての穂数を調査した。収穫サンプル乾燥後に脱穀籾摺り作業を実施して籾数,玄米重,千粒重,玄米の粗蛋白質含有量等を測定した。葉色は移植後から成熟期まで適宜葉緑素計(SPAD502,コニカミノルタ社製)によって最上位展開葉の先端から10cm付近の中肋を避けて測定した。葉色調査は移植後30日目から15日間隔,2001年のみ同20日目から20~45日間隔で収穫前の移植後105日目まで定期的に実施した。

3.試験結果

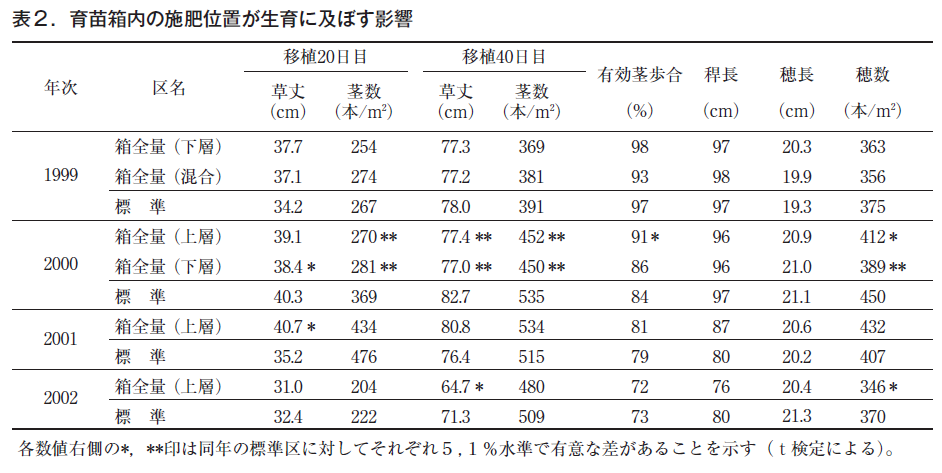

箱全量各区の設計施肥量は窒素成分で標準区の基肥+追肥量の35%減としたが,実測から1999,2000年は38%および40%減,2001,2002年はそれぞれ0%,50%減であった(表1)。1999,2001年の移植後20日目調査の箱全量各区の草丈は標準区を上回った。2001年の箱全量区は40.7cmとなり,標準区の35.2cmを有意に上回った。一方,2000年と2002年の草丈は標準区を下回り,2000年の箱全量(下層)区は標準区より2cmほど有意に下回った。

同20日目調査の箱全量各区の茎数は1999年の混合区を除いて4か年ともに標準区を下回る傾向にあり,2000年は標準区に対して有意に減少した。また,同40日目調査の箱全量各区の草丈,茎数は2001年を除いて標準区を下回った。特に2000年は箱全量各区の草丈が標準区の82.7cmに対して77.4cmと77.0cm,茎数も標準区の535本/m2に対し452,450本/m2となり,草丈,茎数共に有意に下回った(表2)。この他,各年ともに出穂期,成熟期の試験区間差はほとんど認められず,最大でも1日以内,倒伏もほとんど発生しなかった(データ省略)。

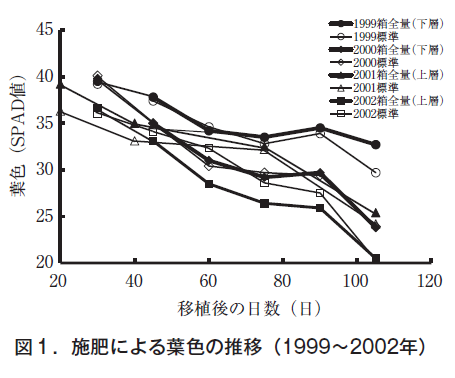

4か年の葉色推移を図1に示した。38~40%減肥の1999,2000年は箱全量各区と標準区の葉色はほぼ同様の推移を示した。0%減肥の2001年は本田生育前半に箱全量区の葉色が高かった点が特徴的であった。50%減肥の2002年は生育期間全般を通じて標準区よりも箱全量区の葉色の低い傾向が目立った。

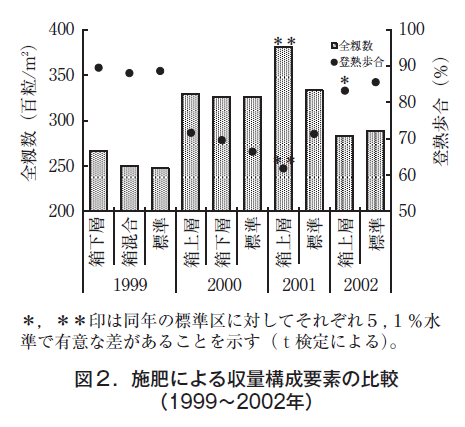

4か年ともに箱全量各区の有効茎歩合は標準区と概ね同等以上になったが,穂数は2001年を除き下回った(表2)。全籾数は2002年を除いて標準区とほぼ同等か上回り,登熟歩合は2001,2002年に標準区に対して有意に下回った(図2)。

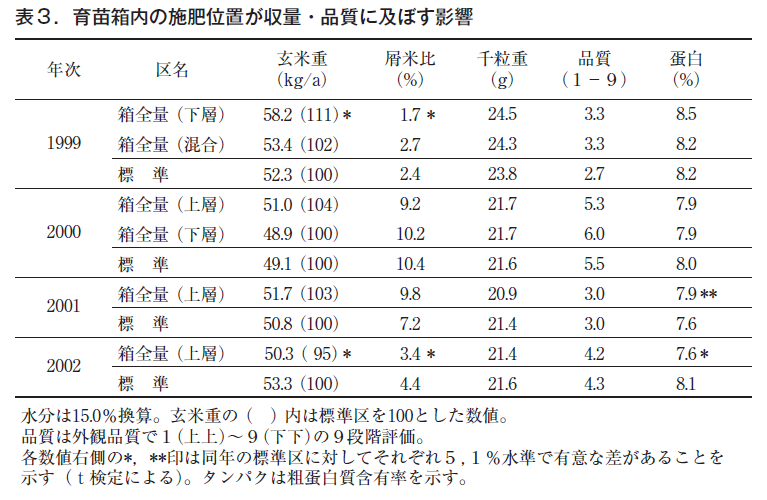

玄米重は2002年を除いて標準区とほぼ同等以上となった。外観品質はやや低下する傾向を示す年次もあったが,大きな低下は認められなかった。箱全量各区の玄米粗蛋白質含有率は0%減肥の2001年は標準区より有意に高く,50%減肥の2002年は逆に有意に下回った(表3)。

なお,1999年と2000年に実施した育苗箱内の施肥位置が本田生育や収量等に及ぼす影響については明らかな差は認められなかった。

4.考察とまとめ

1999,2000年の減肥率はそれぞれ38,40%であった。移植後はこれまで場内で実施した本田全量基肥試験で用いた肥効調節型肥料と同様の生育特性を示した(高橋ら 2006)。すなわち,茎数は標準栽培より少ないが有効茎歩合が高まり,さらに1穂籾数の増加と登熟歩合の向上によって収量を確保するものである。減肥率が0,50%と当初の設定値を逸脱した2001,2002両年にはこの傾向は必ずしもあてはまらないが,1999,2000年の適正な減肥率の条件下で明らかになったように,本来無駄が少なく,効率のよい生育が特徴であり,箱全量各区ではこの傾向がより鮮明であった。1999,2000年の検討の結果,収量・品質は目標とする標準体系並み以上を確保でき,問題はなかった。

2000年までの2か年は,肥料からの窒素溶出が多い影響と考えられる苗の徒長と本田移植後の強い生育抑制が発生しており,普及面での大きな課題と考えられた。本田での生育抑制は水深がごく浅かった部分を中心に発生しており,ポット試験の結果から湛水深を3cm以上確保することで被害を軽減できることが明らかになった(高橋ら2007)。しかし,移植後の生育抑制について2001年以降は発生程度が軽くなり,2002年はほとんど認められなくなった。この要因には,前報でも触れた苗箱まかせの加里成分のNK化成から塩化加里への変更に伴う溶出精度の向上が大きく関与していると推察された。健苗育成のためには20日間程度の育苗期間が望ましいという条件があるものの,稲麦二毛作地帯のように5月下旬から6月下旬という育苗および移植時期が高温になりやすい気象条件下の箱全量栽培でも,苗箱まかせからの窒素溶出が多いことに伴う苗の徒長や移植後の生育抑制問題は技術的にほぼ解決されている。ただし,現地では麦類収穫作業との競合のために5月末から6月初旬の水稲播種作業は敬遠されており,それ以前に播種作業が行われることが多く,育苗期間は1か月間からそれ以上と長くなりがちであり,普及上の大きな課題である。

2001年は減肥率が0%であったために生育初期から窒素過多の症状がみられ,葉色,茎数,穂数,籾数共に標準区を大きく上回った。一方で登熟歩合の低下,粗蛋白質含有率の上昇が目立ち,箱全量においては窒素成分の低減は必要条件であると考えられた(表2,3,図1,2)。

2002年は50%減肥の影響が葉色の推移からも明らかであった。収量も標準区に対して低く,50%の減肥率は高すぎることが明らかになった(図1,表3)。

このように試験年次によって供試品種や減肥率が異なり,さらに気象条件も様々な条件下の試験であったが,当初目標とした減肥率35%にほぼ近い38~40%の減肥率であれば,目標とする基肥+追肥の標準体系とほぼ同等かそれ以上の収量,品質を得ることができた。なお,外観品質や食味を重視せず,多収に重きを置く飼料米栽培等であれば減肥率に対する評価はまた異なったものになると考えられる。

以上の結果から,群馬県の6月中下旬水稲移植となる稲麦二毛作地帯においても水稲育苗箱全量基肥施肥法による水稲栽培が可能であることが明らかになった。群馬県内では肥効調節型肥料の被膜殻残渣対応で規模を縮小したところもあるが,一部地域では省力施肥効果が高く評価され,共同育苗を通じて苗箱まかせによる箱全量栽培を推進している実績も出ている。

引 用 文 献

●北村・今井 1995

肥効調節型肥料による施肥技術の新展開1-水稲の全量施肥技術-

土肥誌66:71-79

●庄子 1999

環境保全型農業における新肥料の活用

農林水産研究ジャーナル 22:6-11

●高橋ら 2006

群馬県東毛地域における水稲全量基肥栽培専用肥料の開発

日作紀 75:82-89

●高橋ら 2007

群馬県の早植・普通期水稲栽培における育苗箱全量基肥栽培

日作紀 76:171-180